资讯动态

培养现代化高技能人才,数字化推动产教融合新机制

发挥市域产教联合体、行业产教融合共同体等产教融合载体的作用,集聚资金、技术、人才、政策要素,推动各类主体深度参与专业群建设改革。创新多方参与的产教融合发展机制,健全议事决策组织机构,政府、行业企业和学校共建人才培养、技术服务、公共服务平台,落实校企双主体育人,服务区域发展,支撑产业发展。

我们要把握第二期“双高建设计划”的导向变化,把握建设重点,加强、创新产教融合机制,让职业教育为现代产业体系培育新质生产力,为中国式现代化培养高技能人才,推动职业教育与国家战略布局、重点产业需求相结合。

数字公共服务平台,覆盖全链条场景

就业信息发布,提供匹配效率

构建覆盖就业者基本信息、技能特长、就业状态的动态数据库,如旬阳市通过“村采集-镇核实-市审核” 机制汇集25.37万劳动力数据,并与公安、医保等部门数据比对,形成精准 “数字画像”。

运用AI算法分析岗位需求与求职者特征,实现 “岗位找人”与 “人找岗位” 双向智能匹配。提供模拟面试功能,通过自然语言处理分析回答逻辑,生成改进建议。引入AI数字人客服承担 80% 常规咨询,释放人力专注个性化指导。

职业技能认证,形成从需求到培养正向循环

“政府+企业+院校”共建的认证平台,形成“产业需求→认证标准→人才培养” 的正向循环。

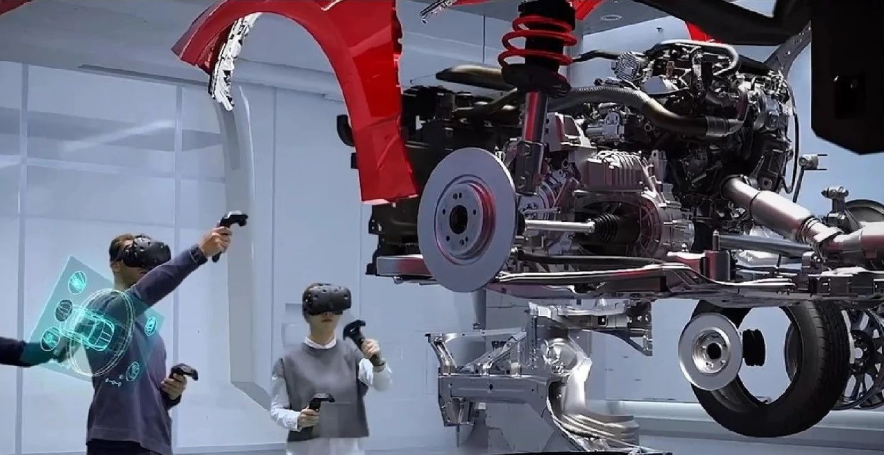

认证考核中,实操类认证(如汽修、护理):通过 AR/VR 模拟真实场景,AI 实时捕捉操作动作(如护理中的 “静脉穿刺”步骤),自动比对标准流程打分,避免人工考核的主观偏差;理论类认证:AI 生成个性化题库(基于学习者薄弱点),并通过自然语言处理批改主观题,减少人工阅卷成本。

为认证对象生成唯一“数字指纹”,关联个人所有技能证书信息。

人才供需对接,“入学即定岗”

打通“企业需求→院校培养→人才就业” 链路:企业通过平台发布 “定向岗位需求”(如 “某车企需 100 名掌握智能驾驶调试技能的毕业生”),院校基于需求调整课程(新增 “智能驾驶系统实操” 模块),学生毕业后直接通过平台对接企业入职,实现 “入学即定岗、毕业即就业”。

AI大数据分析“行业人才缺口”:通过平台数据实时统计各行业的“岗位需求数-求职人数” 差值,识别 “高需求岗位”和“过剩岗位”,并向政府、院校、求职者发布“供需预警”;例:浙江省 “产业人才供需监测平台”,2023年通过数据分析发现“跨境电商合规人才” 缺口达2万人,随即联动院校新增“跨境电商合规”微专业,6个月内培养适配人才8000余人。

行业动态监测,确保 “教的就是企业要的”

产教融合的核心矛盾之一是“产业技术迭代速度>课程更新速度”,数字化行业动态监测可实时抓取产业技术趋势与工艺标准,确保教学内容与产业实践“同频共振”。

监测平台可对接企业生产系统、行业技术联盟数据,捕捉最新技术动态,快速做出决策:

如监测到“智能制造行业”中“工业机器人视觉分拣技术”普及率从20%升至50%,院校可快速将该技术模块纳入“机电一体化”课程;

监测到企业招聘有“硬技能(如数据分析)”与“软技能(如跨部门协作)” 要求,可以迅速构建数字化“岗位能力图谱”,对照图谱调整课程模块(如减少理论课时,增加 “数据分析实战”“项目协作模拟” 等环节),确保 “教的就是企业要的”。

数字技术服务平台,校企共破技术难题

共建的"数字技术服务平台",将企业生产线数据实时接入校园实训平台,学生可通过数字孪生系统远程操作真实设备,企业工程师同步进行虚拟指导。实现“技术传输+实时答疑”的闭环。

企业提供最新生产数据、工艺标准,与院校联合开发线上实训任务:例如让学生基于企业真实生产流程数据,在数字化平台上完成“优化某道工序效率” 的模拟项目,既传输技术,也实现 “教学-实践” 结合。

并且学校学生可在 "数字技术服务平台"直接参与企业技术攻关,实现"院校、企业共破技术难题"的柔性管理。这种资源共享模式使企业设备利用率提升40%,院校科研成果转化率提高35%。

数字人才培养平台,构建虚实融合实践教学

“实质协同”,校企双主体育人

平台通过数字化流程重构,将企业深度嵌入教学、实训全环节,使“双主体”从“名义参与” 变为 “实质协同”。校内导师负责理论教学,企业导师通过平台开展“线上驻校”教学,并通过平台批改学生项目作业。平台将记录双导师的教学互动数据(如企业导师答疑响应速度、校内导师对企业案例的转化频率),作为“双主体履职评价”的依据。

企业培训&院校教学数字融合

师生技术服务:学校师生通过平台承接企业技术攻关课题(如帮助中小企业开发“客户画像分析小程序”),将研发过程转化为 “项目式教学案例”,既解决企业实际问题,又提升教师产业实践能力。

场地协同使用:平台通过智能调度算法管理校企共享实训基地(如某智能制造实训中心),企业可在非教学时段使用场地进行员工培训,学校则在企业闲置时段组织学生实训,使场地利用率从40%提升至85%。

数字在线实践,毕业前积累“现场经验”

平台将集成VR/AR、数字孪生等技术,构建虚实融合的实践教学体系。企业提供真实生产数据(如某车企的“新能源汽车电池性能测试数据”),学校结合数据开发VR实训模块,学生在平台上完成 “虚拟测试—实体操作—企业导师远程评审” 的闭环实训。

实时纠错与引导:在VR/AR实训场景中,AI计算机算法可捕捉学生的操作动作(如电路接线顺序、机械臂运动轨迹),与企业标准流程比对,实时标注错误(如 “接线时未断电,违反安全规范”)并推送最优操作步骤。某智能制造实训平台通过该技术,使学生操作错误率下降 63%,实训课时减少35%。

故障模拟与推演:AI基于企业历史故障数据(如机床卡刀、生产线停机)构建故障预测模型,在虚拟场景中随机生成 “非典型故障”,要求学生排查并记录处理逻辑。系统通过对比 “学生方案”与“企业最优解”的差异,生成能力短板报告。

这种沉浸式教学模式,使学生在毕业前即可积累现场工作经验。

在创新产教融合机制的背后,是数字技术对产教融合全链条的深度重构:在需求侧,通过AI大数据实现精准画像;在供给侧,通过区块链促进资源流通;在实施侧,通过智能虚拟现实技术优化教学体验;在评价侧,通过 AI 建立动态反馈;在成果侧,通过分布式网络加速转化。未来,随着元宇宙等技术的应用,产教融合将向 "虚实共生、全球协同" 的形态演进,为构建现代化产业体系提供强大人才支撑。

新闻中心

联系我们

电话:400-0066-915

地址:天津市红桥区宝能创业中心8层

电话

电话